ナレッジ

掲載月:2025年4月

大きな曲がり角に来たクラウド戦略「クラウドファースト」から「分散クラウド」へ その本質と成功の要件とは

マネージドサービスマルチクラウド

必要事項を入力後、ご登録のEメールアドレスへ、ダウンロード用URLをお送りいたします。

資料ダウンロードページへ「オンプレミス回帰」が増加する背景とは

既に当たり前となった企業のクラウド活用。「クラウドファースト」という掛け声は以前からもあったが、コロナ禍を経て一気にクラウド化が進んでいった結果だと言えるだろう。しかしここに来て、過度なクラウド化を見直すべきという議論も増えている。実際に「オンプレミス回帰」の動きも目立ってきた。

その背景には、実際にクラウド化したシステムで思うようなパフォーマンスが出ず、スペックを増強した結果、想定以上のコストがかかってしまった、という失敗体験がある。また、企業システムの基盤をオンプレミスとクラウドに分けた結果、IT環境が複雑化し、運用負荷が大きくなったという課題に直面している企業も少なくない。

さらに最近では、為替変動に伴う料金上昇も大きな問題になっている。変動によりITコストが予測しにくくなっているのだ。また、ブロードコム社によるVMwareライセンスの見直しをきっかけに、「特定のクラウドサービスやプロダクトにロックインされること」のリスクを改めて認識する企業も増えている。

とはいえ、「クラウド化の流れが止まる」とは考えにくい。オンプレミスとクラウドを組み合わせる「ハイブリッドクラウド」はもちろんのこと、複数のクラウドを使う「マルチクラウド」も既に一般的になっており、これらすべてをオンプレミスだけの環境に戻すことは現実的ではないからだ。

このような状況の中、新たに注目されるようになったのが「分散クラウド」というキーワードだ。これはハイブリッドクラウドやマルチクラウドとどう異なるのか。そして理想的な企業IT基盤を実現するには、どのような要件を満たすべきなのか。次ページ以降で見ていきたい。

必要なのは単純なオンプレ回帰ではなく

「レパトリエーション」

株式会社インテック

株式会社インテックICTプラットフォームサービス事業本部

クラウドサービス事業部長

兼 クラウド基盤システム部長

北村 基 氏

「いま起きているオンプレミス回帰は、単純に『オンプレミスに戻そう』という動きではなく、『ITレパトリエーション』と呼ぶべきものだと言えます」。このように語るのは、株式会社インテックでクラウドサービス事業部長 兼 クラウド基盤システム部長を務める北村 基氏だ。

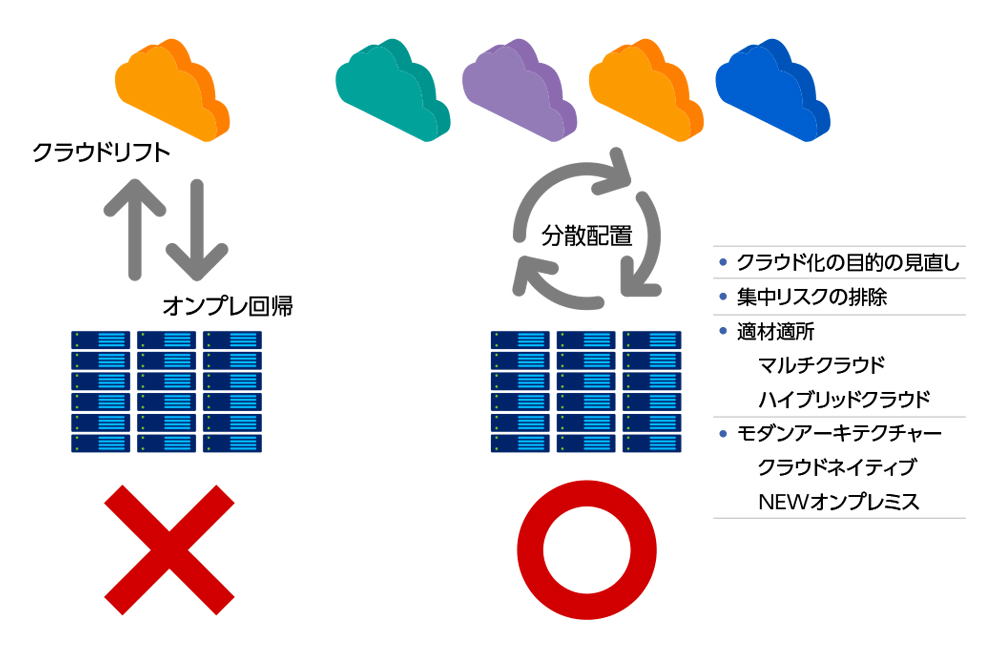

「レパトリエーション」は金融分野において「決算に伴い企業が海外で上げた利益を本国に送金する」といった意味を持つ。当然ながらその後も必要であれば、海外への投資が改めて行われることになる。今の「オンプレミス回帰」も、クラウド化したものをオンプレミスに戻すという「一方通行の流れ」ではなく、ハイブリッド/マルチクラウドのインフラ構成はそのまま残し、その中でシステムの「最適配置」を模索するものなのだという。

図1 現在起きている「オンプレミス回帰」の正しいイメージ

単なる「回帰」ではなく、ハイブリッド/マルチクラウドのインフラ構成を前提に、最適な分散配置を模索しているのが、現在のオンプレミス回帰の本質だという

さらに、このような取り組みが進むようになった背景には、大きく3つの状況があると北村氏は指摘する。

第1は地政学的リスクの増大と、これに伴う「主権をどのように確保するか」という意識の向上だ。データ主権やシステム主権などを考慮した場合、海外クラウドを使うことのリスクが大きくなっているのである。その結果注目されるようになったのが、自国内に限定して運用される「ソブリンクラウド(データ主権を担保したクラウドサービス)」の存在だ。またクラウドベンダーロックインによって、運用主権やコスト主権が失われることへの危惧も高まっているという。

第2は生成AIやIoTなどの新テクノロジーの台頭だ。例えば、生成AIを業務活用する際には社内の機微情報を学習させる必要がある。これをクラウドに出すわけにはいかないため、生成AIを学習データと共にオンプレミスに置いておく、という判断が増えている。「また、IoTで収集したデータの活用も、毎回クラウドに送っていてはタイムラグが発生します。そのため、エッジまで含めた最適配置を検討するケースも増えています」と北村氏は話す。

そして第3が、Newオンプレミスともいうべきオンプレミスの進化だ。最近では買い切りではなく従量課金型で製品を提供するITベンダーが増えてきた。運用方式についてもクラウドで培われたプラクティス(インフラのコード化や自動化など)をオンプレミス環境でも同じように実践することが可能になっている。また、製品のサポートに予兆検知機能が実装されたり、ストレージの圧縮や重複排除のアルゴリズムが進化したりと、品質・性能面でクラウドサービスを凌駕する勢いで進化している。

「このように『オンプレ回帰』をより深く掘り下げていくと、その本質が理解しやすくなります。プラットフォームの分散は、必然的な流れと言っても過言ではありません」(北村氏)。

分散クラウド実現に向け必要となるIT戦略

株式会社インテック

株式会社インテックICTプラットフォームサービス事業本部

クラウドサービス事業部 クラウド基盤システム部

シニアハイエンドスペシャリスト

川﨑 亮 氏

しかし、プラットフォームの分散には、ネガティブな側面もある。これについて説明するのは、インテックでシニアハイエンドスペシャリストを務める川﨑 亮氏だ。

「既に多くのIT部門が体験しているはずですが、プラットフォームが分散すればシステム全体が複雑になり、その運用負荷も増大します。また、何か問題が発生した場合にはその原因究明に時間がかかるようになり、業務への影響も大きくなってしまいます」(川﨑氏)。

「分散クラウド」というキーワードが注目されるようになったのは、この問題の解決が意識されているからだと川﨑氏は指摘する。「プラットフォームを分散し、リスクコントロールを含め、システムを適材適所に配置し、それらの監視や運用管理は統合的に行う。これこそが分散クラウドが目指していることなのです」

ただし、このような環境をユーザー企業だけで作り上げ、それを長期にわたって最適な状態で維持し続けることは容易ではない。オンプレミスはもちろんのこと、利用している各クラウドサービスの内容にも精通した人材が必要になるからだ。また、分散したプラットフォームを適切に連携させるには、ネットワークのスキルや統合運用管理を実現するためのノウハウも求められる。

そこで有効となるのが、戦略的なITパートナーの活用だ。自社だけで取り組むよりも豊富な経験と知見を持つ専門家と手を組んだ方が、効率的にプロジェクトを進められるだろう。

顧客と一緒になって「最適解」を見つけ出すITパートナー

株式会社インテック

株式会社インテックICTプラットフォームサービス事業本部

クラウドサービス事業部 クラウド基盤システム部

基盤ビジネス推進課

主任

北川 修 氏

インテックもこうしたITパートナーの1社である。同社は今年創業60周年を迎えるが、受託計算のアウトソーシング事業からスタートし、その後顧客がリモートでコンピュータを利用できるようにネットワーク事業へと拡大、そのための通信機材を管理するサイト運営のノウハウを生かしデータセンター事業も行うようになり、現在ではクラウドサービスさらにはセキュリティーサービスも提供している。

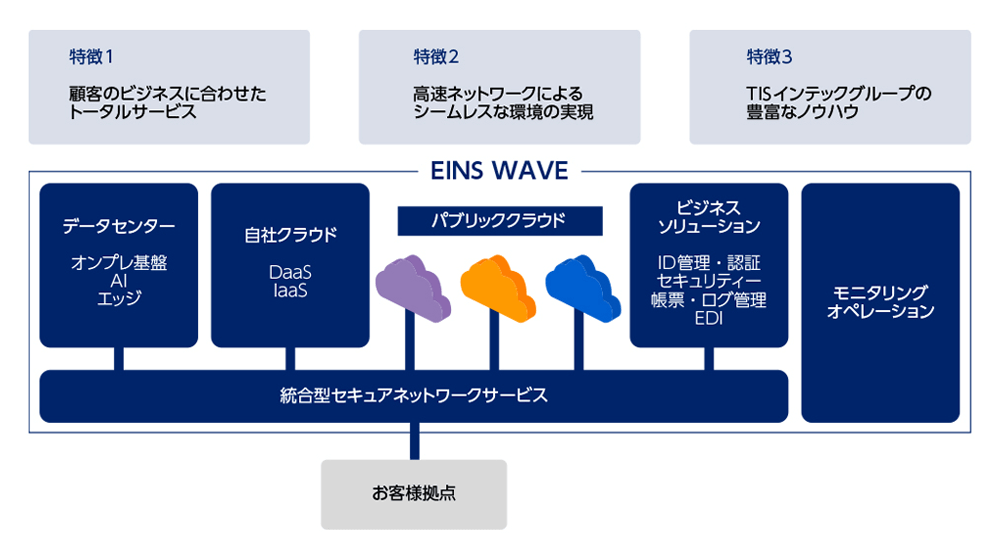

「このような歴史の中で、当社は分散クラウドの構築・運用に必要な、幅広いノウハウを蓄積してきました。その結果、パブリッククラウドからメインフレームまで、あらゆるプラットフォームのインテグレーションをご提供することが可能です。また、これらのノウハウを集約した「EINS WAVE(アインスウェーブ)」も提供しています」とインテック ICTプラットフォームサービス事業本部 クラウドサービス事業部 クラウド基盤システム部 基盤ビジネス推進課で、主任を務める北川 修氏は述べる。

「EINS WAVEの基本コンセプトは、共に課題を解決するパートナーとしてお客様のビジネスを支える最適なプラットフォームをスピーディに提供すること。そのために、TISインテックグループが開発した多彩なサービスをトータルに提供し、導入から運用までを一貫してサポートしています」(北川氏)。

その全体像は以下の通り。データセンターからネットワーク、クラウド、さらにはビジネスソリューションまで、幅広い領域を監視・運用も含めてカバーしている。

インテックが提供する「EINS WAVE」による分散クラウドのイメージ

「分散クラウド」に必要な幅広い要素を網羅したトータルサービスであり、TISインテックグループの豊富なノウハウも活用できる

「ここまで1社でカバーできるIT企業は他に類を見ません。ただし、当社の基本的なスタンスは、『EINS WAVEをお客様に提供すること』ではなく、『お客様と一緒になって『最適解』を見つけ出す』こと。あくまでもEINS WAVEはそのための道具に過ぎないのです」と北村氏は話す。

クラウドファーストの行き過ぎから、現在は分散クラウドへの実現へと軸足が動きつつある。もしハイブリッド/マルチクラウドの課題を感じているなら、ノウハウを有したITパートナーと組むことも有効な選択肢の1つと言えるだろう。

掲載内容は、2024年12月現在のものです。